Ein Team um den Epidemiologen John

Mathews von der University of Melbourne in Carlton hat die

Krankenversicherungsdaten von rund elf Millionen Patienten ausgewertet.

680.211 von ihnen waren zwischen 1985 und 2005 in eine CT-Röhre

geschoben worden. Zu diesem Zeitpunkt waren sie höchstens 19 Jahre alt

gewesen. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass die CT bereits Teil der

Tumordiagnostik gewesen war, durften etwaige Malignome nicht früher als

ein Jahr nach der radiologischen Untersuchung aufgetreten sein.

Altersabhängiges Risiko

Insgesamt

waren bei den Probanden während einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit

60.674 Malignome aufgetreten, 3150 davon in der CT-Gruppe. Bei den

computertomografisch untersuchten Studienteilnehmern lag die

Krebsinzidenz um 24% höher als bei den Vergleichspersonen, bei denen

keine CT gefahren worden war. Jede weitere CT erhöhte die Inzidenz um

16%. Das Krebsrisiko korrelierte mit dem Alter der Patienten zum

Zeitpunkt der CT: Es lag bei den Ein- bis Vierjährigen um 35%, bei den

Fünf- bis Neunjährigen um 25%, bei den 10- bis 14-Jährigen um 14% und

bei den über 15-Jährigen um 24% höher.

Die Zahl zusätzlicher

Krebserkrankungen unter den Patienten, die eine CT – durchschnittliche

Strahlendosis: 4,5 mSv – hinter sich hatten, bezifferten Mathews und

seine Mitarbeiter auf 608: 147 Hirntumoren, 356 andere solide Tumoren,

48 Leukämien oder Myelodysplasien und 57 sonstige lymphoide Malignome.

Die überschießende Inzidenz gaben die Forscher mit 9,38/100.000

Personenjahre an.

Alternativen nutzen, wo es nur geht

Auch

wenn vermutlich nicht alle überzähligen Tumoren auf die CT

zurückzuführen sind – vor allem bei Hirntumoren könnte der Vorlauf von

einem Jahr zwischen CT und Diagnose zu gering bemessen sein –, spricht

laut Mathews doch vieles für die CT-Strahlen als wesentliche Ursache.

Beispielsweise erbrachten Analysen mit Vorlaufzeiten von fünf und von

zehn Jahren zwar niedrigere, in der Verteilung aber ähnliche

Inzidenzsteigerungen. Auch der Ausschluss von Hirntumoren, die nach

einem Schädel-CT auftraten, aus der Analyse veränderte die Resultate

nicht substanziell.

Die Konsequenzen aus ihren Resultaten liegen

für die Australier auf der Hand. „Es muss sichergestellt werden, dass

die CT-Diagnostik auf Situationen beschränkt bleibt, in denen

eine klare

klinische Indikation besteht, und es muss die jeweils niedrigstmögliche

Dosis gewählt werden.

Nicht radiologisch

tätige Ärzte, die ja die meisten CT-Untersuchungen veranlassten, müssten

der potenziellen Risiken gewärtig sein. Zum Beispiel würden viele CT

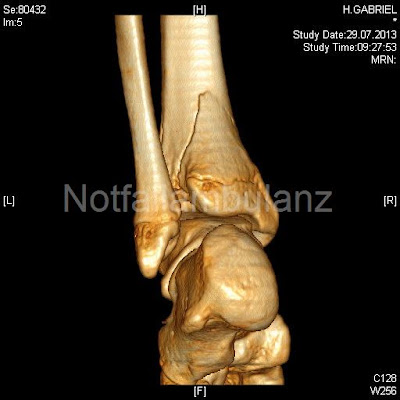

angeordnet, um Schädeltraumen geringeren Grades oder den Verdacht auf

eine Appendizitis abzuklären. Beobachten des

Patienten, Ultraschall- und Kernspinuntersuchungen böten sich hier als

Alternativen an.

Anmerkung: Überlegen Sie sich daher genau, welchen Nutzen Sie von der Untersuchung erwarten und ob die Indikation gerechtfertigt und eine vitale ist.

Mathews.

J. D. et al. Cancer risk in 680.000 people exposed to computed

tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11

million Australians. BMJ 2013 online 22. Mai; doi: 10.1136/bmj.f2360

.jpg)

.jpg)